你的公司是“+AI”还是“AI+”?人工智能+行动落地!一字之差决定未来5年竞争力!

2025年8月26日,国务院正式发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》(国发〔2025〕11号),标志着"人工智能+"从技术概念正式升级为国家战略行动。这份文件提出了明确目标:到2027年,新一代智能终端、智能体等应用普及率超过70%;到2030年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。这对于企业来说,既是历史性机遇,也是现实挑战。互联网+时代改变了连接方式,而AI+代表的是一场认知革命,将彻底改变思考和决策的方式本身。

未来已来,人工智能不再只是概念,而是必须拥抱的现实。国务院最新发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》为企业指明了方向,也带来了前所未有的机遇。

2025年8月26日,国务院正式发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》(国发〔2025〕11号),标志着"人工智能+"从技术概念正式升级为国家战略行动。

这份文件提出了明确目标:到2027年,新一代智能终端、智能体等应用普及率超过70%;到2030年,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。

这对于企业来说,既是历史性机遇,也是现实挑战。

互联网+时代改变了连接方式,而AI+代表的是一场认知革命,将彻底改变思考和决策的方式本身。

与十年前的"互联网+"相比,人工智能+有着本质差异。

互联网+是连接革命,通过数字化技术重新组织信息流、商品流和资金流,提升了交易效率。

而AI+是认知革命,改变的是企业思考和处理问题的方式本身。

政策鼓励企业将人工智能融入战略规划、组织架构和业务流程等各个层面,推动全要素智能化发展。

尽管政策导向明确,但企业在实际执行中效果差异巨大。

很多企业把AI+简单理解为购买一些AI工具,在现有业务流程中嵌入一些智能功能。

中国电子信息产业发展研究院的报告显示,2024年中国开发或应用AI的企业数量同比增长了36%,但其中真正实现深度融合的企业比例仍然较低。

组织变革比技术更难。

传统的管理体系、权责分配机制和绩效考核制度都是围绕人工决策模式设计的,引入AI驱动的决策机制需要深层次创新。

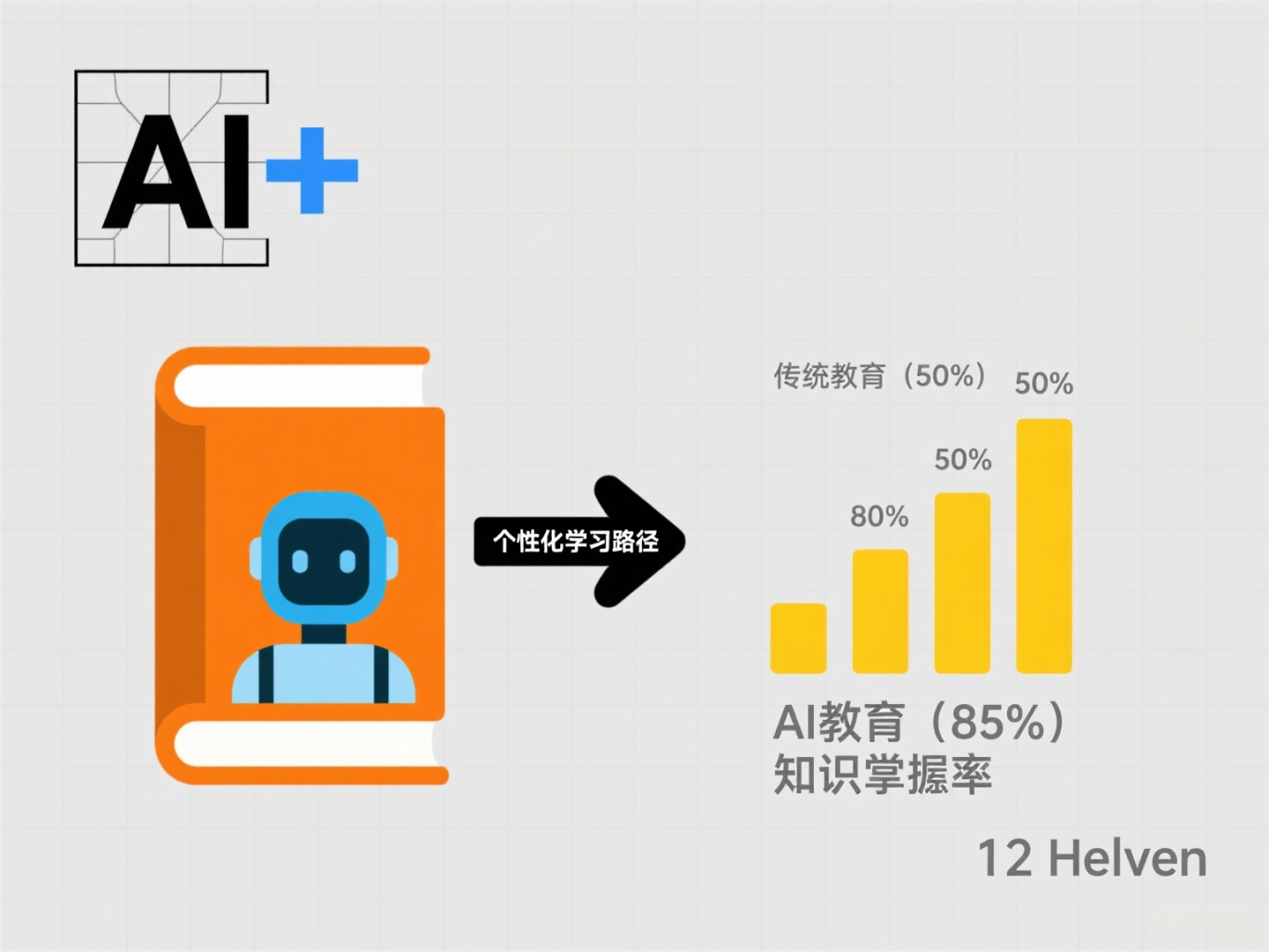

截至2024年6月,中国使用过生成式AI产品的用户仅占总人口的16.4%。

从现在到2027年只有不到两年时间,要实现从16.4%到70%的普及率,这个挑战十分之大。

但政策目标的设定有其深层逻辑。文件中的"智能终端、智能体应用"概念广泛,包括所有集成了AI能力的设备、软件和服务。

智能手机的拍照算法、地图应用的路径优化、电商平台的推荐系统,这些日常功能背后都有AI技术的支撑。

培育"智能原生"思维,探索底层架构和运行逻辑完全基于人工智能的新型组织模式。

智能原生企业是围绕AI的计算能力构建的,与传统企业有着根本性差异。

参考成功案例,先选1-2个小场景,用AI代理处理70%的基础需求,把人类员工解放出来做复杂任务。这样能快速看到效率提升,又能积累数据优化模型。

采用通用模型+垂直领域模型的协同应用范式。通用模型处理广泛任务,垂直领域模型解决专业问题。

探索人机协同的新型组织架构和管理模式。传统的层级管理体系需要调整,以适应AI驱动的决策机制。

建立试错容错机制。政策明确要求完善应用试错容错管理制度,为企业创新提供空间。

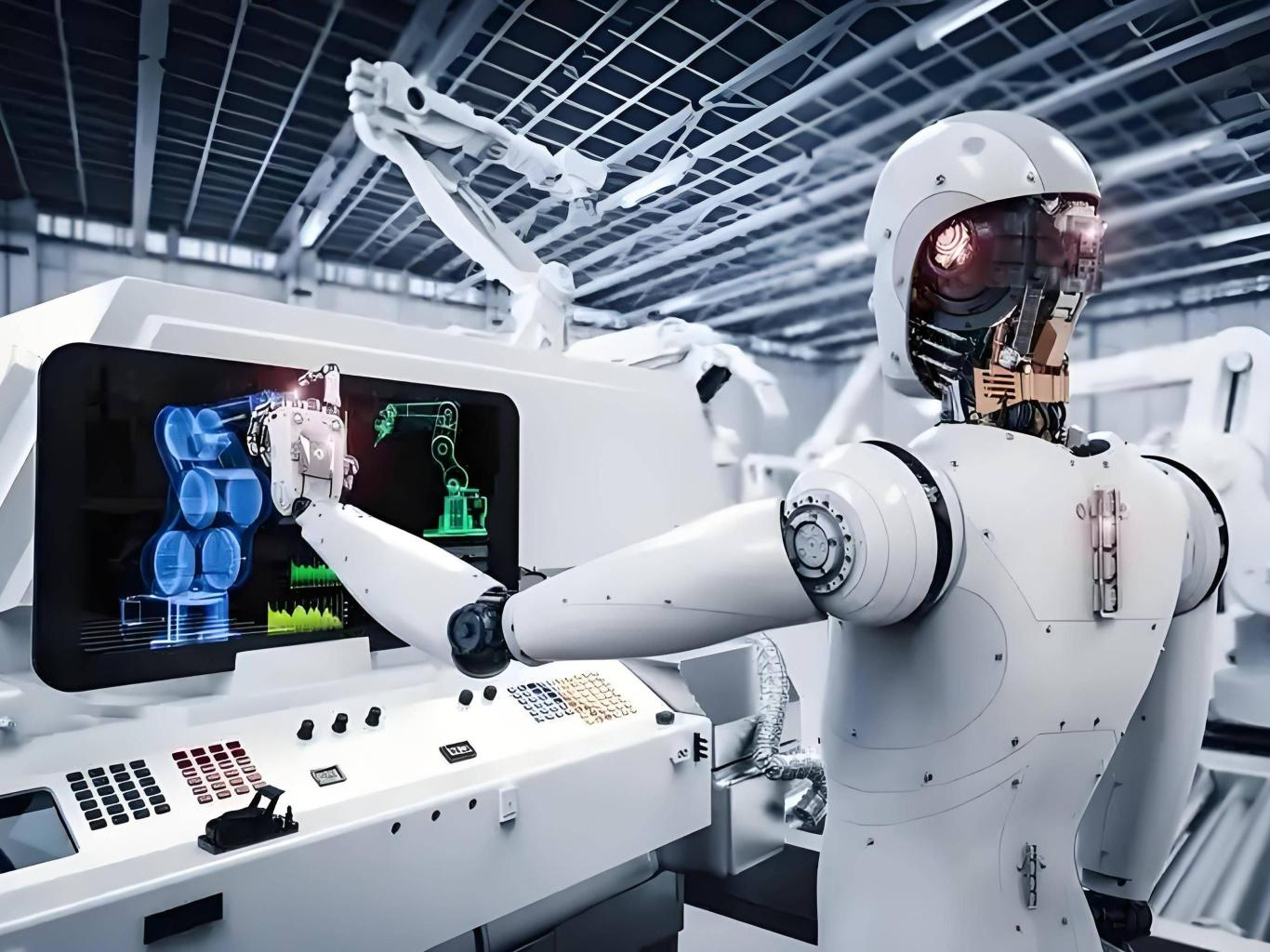

网易伏羲将游戏技术迁移至工业场景,开发无人装载/挖掘机器人,使人工成本降低39.58%,作业精度误差仅2厘米。

误区一:技术领先等于商业成功。

很多企业盲目追求最先进的AI技术,却忽略了与业务场景的深度融合。实际上,简单技术+深度场景往往比先进技术+浅层场景更有效。

误区二:数据越多越好。

企业常常忙于收集大量数据,却忽略了数据质量和相关性。高质量、高相关性的小数据远比低质量、低相关性的大数据更有价值。

误区三:AI将完全取代人类。

政策明确强调人机协同而非机器换人。未来最有竞争力的企业不是那些自动化程度最高的,而是人机协作最流畅的企业。

云边端协同成为主流架构。中心云处理复杂模型训练,边缘计算保障实时响应,终端设备提供个性化服务。

多模态融合成为标准配置。文本、图像、声音、视频等多种信息形式的融合处理,使AI更全面地理解世界。

行业智能体成为落地抓手。针对特定行业场景训练的专用智能体,将比通用大模型更快产生商业价值。

政策支持下,技术日趋成熟,应用加速普及。

企业智能化的浪潮远比想象中迅猛。那些已经布局AI战略的企业,不仅在市场竞争中占据了先机,更为整个行业提供了成功范例。

AI+已经从可选项变成了必选项,区别只在于何时开始、如何推进。

未来两年将是企业抢占智能化制高点的关键窗口期。

那些能够快速适应、大胆创新、全面拥抱人工智能的企业,将在新一轮市场竞争中脱颖而出,成为智能经济时代的领跑者。